直近でご依頼頂いた19ヴァンキッシュです。

19ヴァンキッシュ4000XGをノーマルギア化の加工作業を行いました。その後、馴染ませていくとギアがどんどん悪くなる症状に見舞われました。

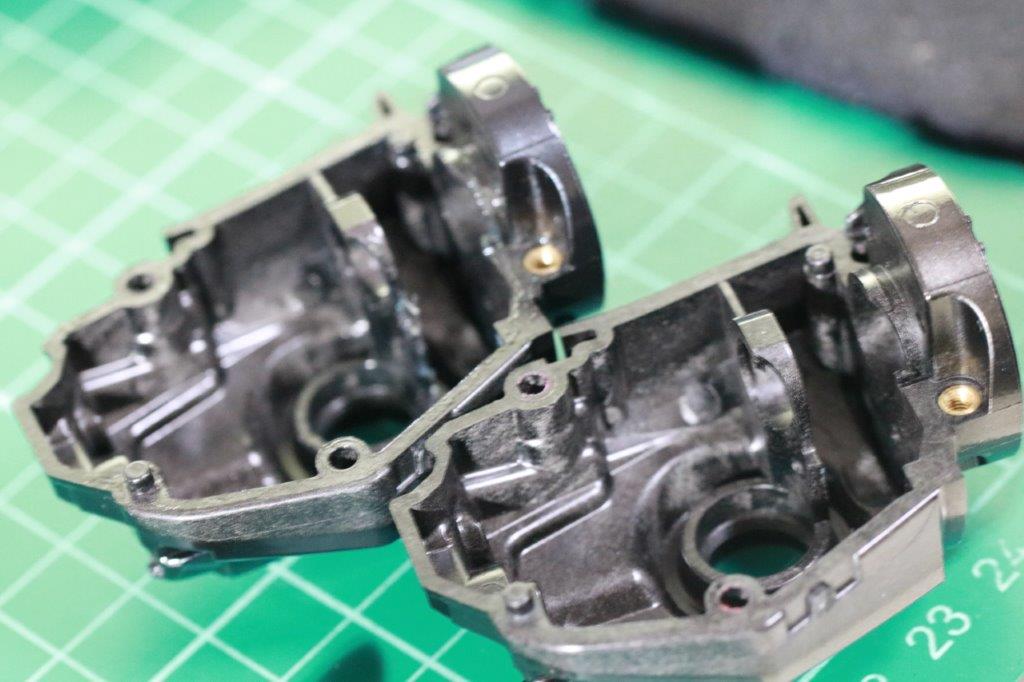

検証の為20TPのボディがあったので内部を交換してみました。

※今回の内容は私の解釈が大きく入りますので、メーカー側の責任云々が言いたい訳ではなく、あくまで原因がどこにあるかを考察した内容です。

もくじ

ギアノイズが取れない原因

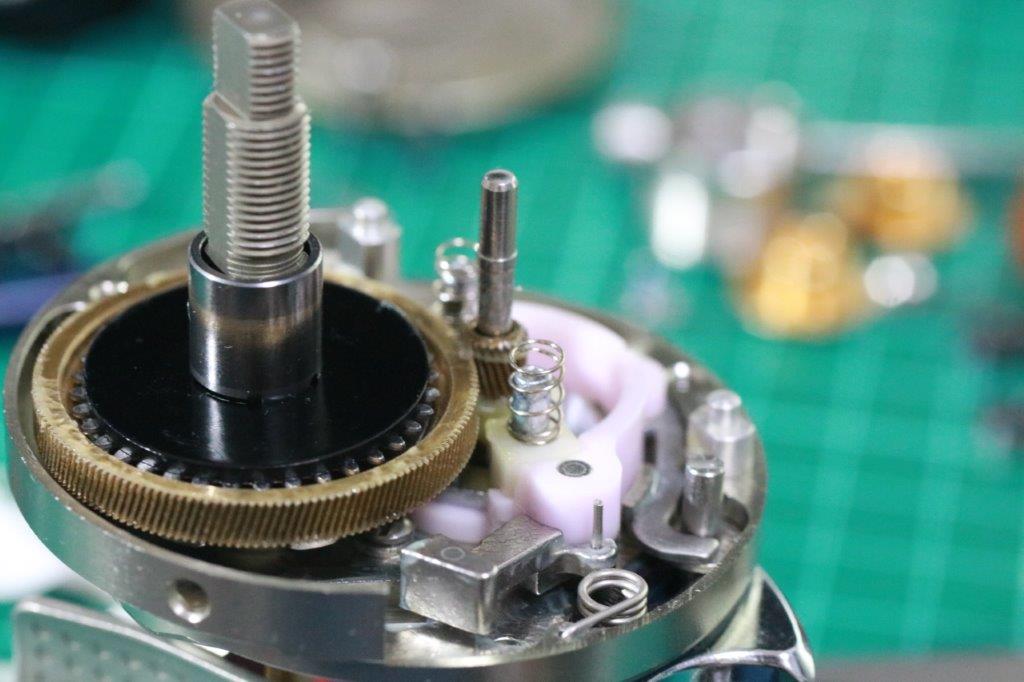

本記事タイトルのギアを入れてすぐにゴロゴロになる原因ですが、シンプルにボディの形成不良によるものが多いです。

今回18ステラ4000番のギアを入れましたが、入れてすぐは滑らかで、巻いていると違和感があり、調整すれど良くならない。

あえて大きめのクリアランスを設けてもノイズが取れない。

今回もボディの形成精度に問題があると判断し、20TPのボディとフタのみを入れ替えるというテストしました。

入れ替えた結果は?

入れ替えた所、18ステラのドライブギアとピニオンギアはすでにダメになっておりました。

ご依頼頂いたギアを戻してみても巻き心地は同じで、ギア比が異なるだけで強烈なザラツキがあります。

19ヴァンキッシュのギア以外のパーツがおかしくないかどうかのチェックとして、20TPボディに入れた19ヴァンキッシュのパーツはそのままで、新たに新品のドライブギア、ピニオンギアを入れてみました。

滑らかに回ります。違和感も出ません。

結論として、

ギアを入れ変えても違和感が取れない時はボディの形成精度が甘いことが一番多いと思います。

今回もそれで相違なさそうです。

不具合リールが流通する理由は?

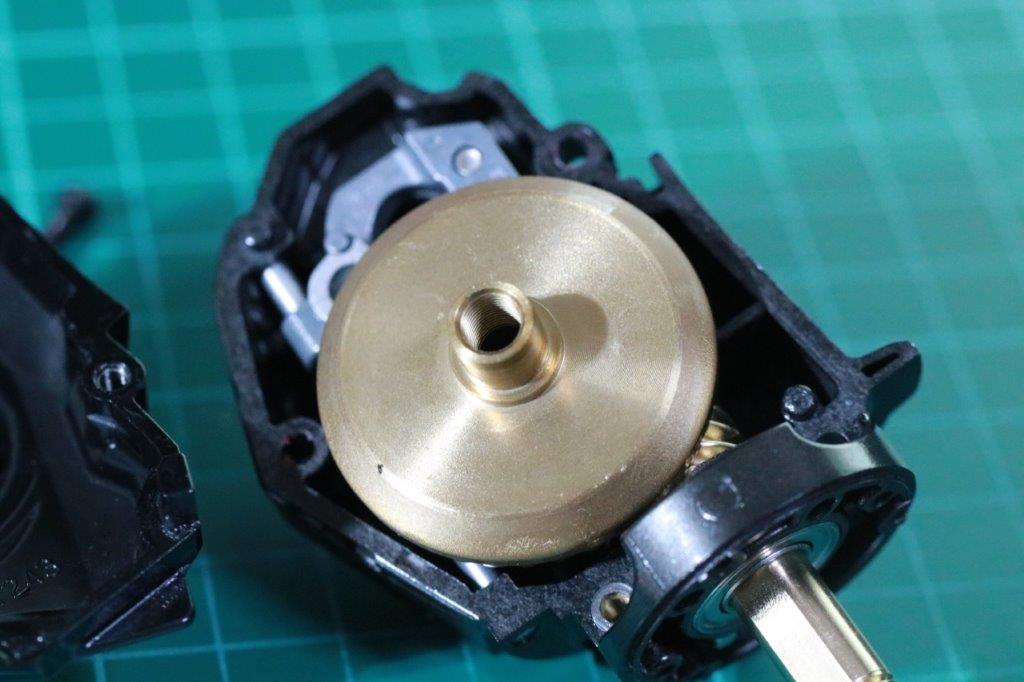

まず、不具合リールが流通する理由の前に、18ステラから搭載されているウェーブワッシャー、サイレントドライブについて。

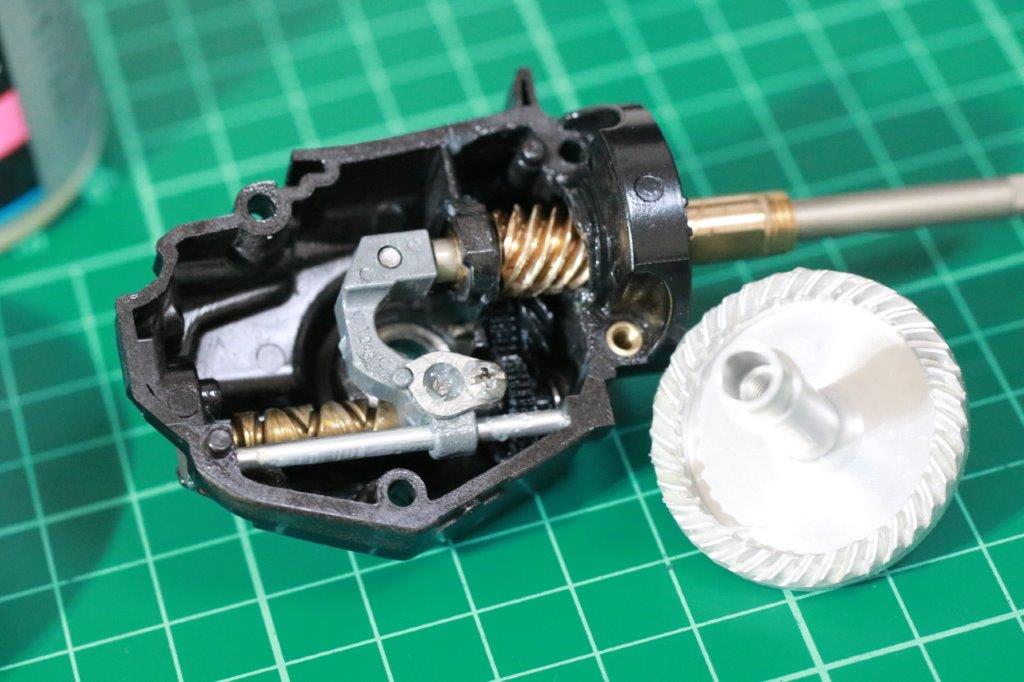

14ステラでは、ウェーブワッシャーの搭載はなく、ピニオンギア下にOリング(Sダイレクトギアという機構)がはまっている状態でした。

その為、シム調整は0.03mm(0.025mmかもしれませんが。)単位でピニオンギア上部、ドライブギアのシムクリアランスの調整を行ってたと思われます。

それが、18ステラになってェーブワッシャーがピニオン下に入るようになりました。

その結果、ドライブギアのシム調整はさほど変わりませんが、縦のガタツキについてはほぼ調整不要となっています。

そして、サイレントドライブ。

各箇所へOリングを入れて、ノイズレスに仕上がるように。

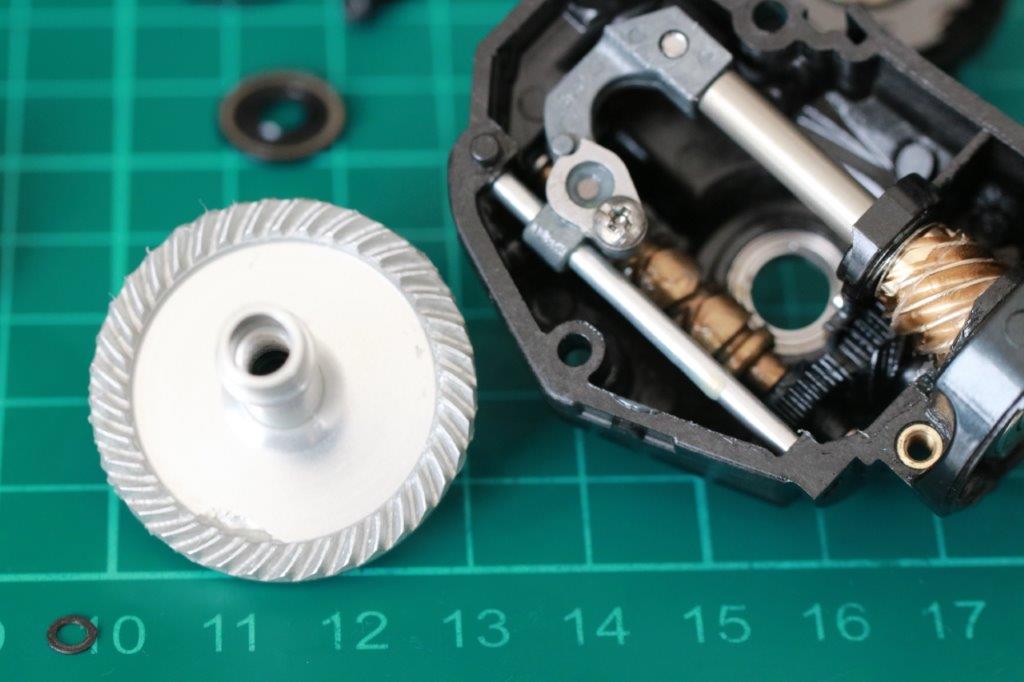

またウォームシャフトギアや中間ギアは金属製からエンジニアプラスティックに変更されています。非金属パーツへの置換によるノイズレスの方針へ。

最後に、14ステラ世代のハイエンド機、ステラ、ヴァンキッシュ、TPそれぞれ3機種は共通パーツもありますが、多くの独自パーツで構成されておりました。

それが18ステラ世代になると、各パーツもかなりの点数が共通のものを使うようになっています。ボディ内部はほぼすべて同じ。19ヴァンキッシュ、20TPなんかは全くと言っていいほど同じ。

つまり、14ステラ→18ステラの進化では、組み付け精度を緩和するためのパーツの変更とギミックが生まれました。

その結果、以下3点の構造的な改善につながった思われます。

1つ目、

2つ目、

3つ目、

経営の合理化、昨今の全材料費の高騰に伴う対処としては非常に素晴らしい方針です。

なぜ組み付け不良が起きるのか。

ただ、今回の偏移で、作業担当者の組み付けレベルが下がり、不良パーツの発見がしづらくなったのではないか。また、組み付け精度を求める必要が無くなったことで、作業担当者のノウハウが衰退してしまうのでは、という懸念が生じていると考えます。

その歪として、

が流通してしまっているように感じます。

作業の際破損したパーツの対処

今回は交換したパーツはすべて買い取らせていただき、作業代と返送代のみご負担いただきました。

その結果、赤字なんですよね。

パーツの買取時点でマイナスで、作業時間は通常のOHの2~3倍位なので、かなりの損失ですが、いろいろと原因が発見できることで対処が出来るので、プラスの部分もございます。

ハイパフォーマンスチューンについて

個体不良について長くなってしまいましたが、ハイパフォーマンスチューンの施工内容を記載すると・・・。

ピニオンギア下とドライブギアのOリング付きのベアリングは交換します(ピニオン下HRCB、ドライブギア汎用防錆)。

22ステラのverですが、ウェーブワッシャーを抜きます。

Oリングを取ります。

つまり脱サイレントドライブなんですよね。

シムを0.01mmまで緻密に組まれたリールの方が滑らかなので用意に想像できますが、パーツの精度が甘いと、不具合部分をフォーカスしてしまい、より違和感が顕著になります。

つまり、不具合個体は施工不良になるということです。

良くならない個体の例やハイパーチューンの考え方

また、良く依頼をいただく個体の特徴として。

・ノイズがあるので、出来る限り改善したい

・中古で購入したが巻き心地が悪い

→ベースの悪い個体にお金を掛けても良くならないです。

・出来るだけ費用をかけずに厳密にシム調整したい

→費用を抑えることは何かしらをあきらめることになるので、お金をかけないのであれば、通常のOHで。

ハイパフォーマンスチューンとは・・・(まとめ)

ハイパフォーマンスチューンとは?

その為、

あくまで私の考えなので、正解ではございません。

ユーザーの立場として不良個体をつかんだ際には、状態を良くしようと思って費用を掛けるより、基本的には現状のまま使い込んでいただくのが良い場合が多いです。

当たり個体であれば、ぜひお金を掛けてあげてください。

良い巻き心地に化けますから。

コメント