erengeworksでのチューニングメニューのハイパフォーマンスチューンの具体的な作業ポイントとその効果についてご紹介致します。

18ステラ1000SSSPGを元にしたハイパフォーマンスチューンです。

もくじ

外観のチェック

中古で手に入れた18ステラ1000SSSPGです。

購入してから約1年ほど使用してきました。

実は、特有のザラツキが出ています。

元々の入手経緯はこちらの記事です。

この個体はすでにハイパーチューンで組んでいますので、ノーマルに戻す作業をしました。

計量

チューニングとは関係がないですが、18ステラを軽量します。ただの記録ですが、22ステラを分解する際の比較とします。

自重・・・166.07g

ボディ(ハンドル、スクリューキャップ抜)・・・146.49g

ハンドル・・・18.47g

スクリューキャップが1.16g

スプール・・・20.37g

ドラグノブ・・・6.75g

ボディ(ハンドル、スプール、ドラグノブ抜)・・・119.36g

曲げ座金から平シムへの置換

いきなり本題ですが、ハイパフォーマンスチューンのキモとなるのが、曲げ座金(ウェーブワッシャー)から平シムへの置換です。

平シムを入れる目的

平シムを入れることで、無駄なテンションが掛からず、適切なクリアランスが取れていることで抵抗感が少なく、巻き出しが軽く、軽快なリトリーブフィールになります。

曲げ座金を入れる理由と発生するノイズ

ピニオンギアを例にとります。

通常18ステラは曲げ座金のバネのようなテンションでガタツキを取っているんですが、その反面座金のバネのようなテンションがピニオンギアとベアリングの接地点でザラツキを拾います。

また、ハンドルをリトリーブする際にローターの回転のバランスが崩れることによってテンションが抜けるタイミングが出来てしまいガタつきを感じるんですね。

ハンドルを速く回したり、ゆっくり回したりすることでガタツキが感じる原因がこれです。

少し遊びがある為、慣性でローターが回転し続けることはなく、比較的ブレーキがかかってしまうんです。

ではなぜ、曲げ座金を入れるのか。

その答えは・・・組み立て・メンテナンスが容易だということ。

実際シマノさんから聞いた話ではないのですが、この時間がかからないというのが盲点で、

良い個体はほどほどの状態

で、

悪い個体はごまかしが効く

というそれぞれの品質を標準化する方法でもあった訳です。

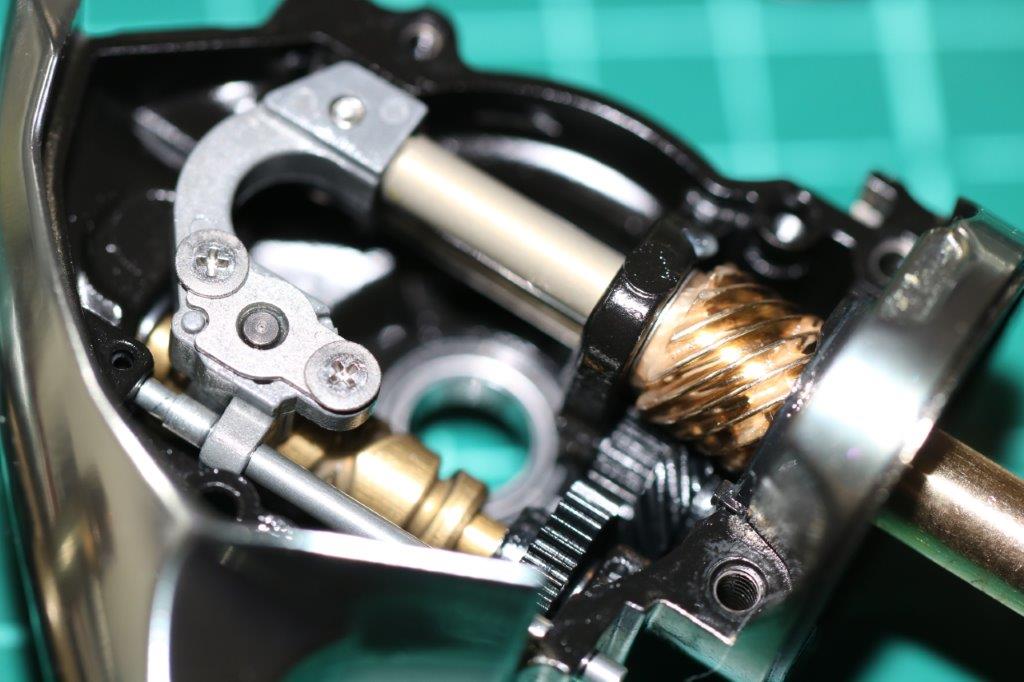

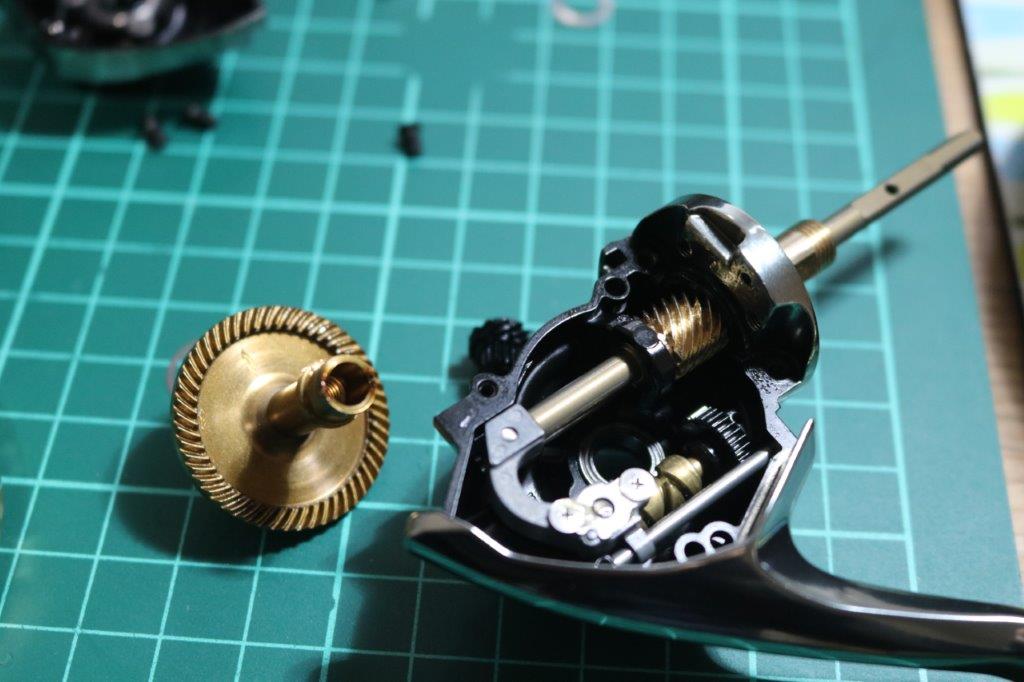

それでは、内部を見ていきます。

20~30釣行は行っていると思います。

1年ほどですがあまりダメージもなく不具合もありません。ただ中間ギア付近のオイルが流れてしまっていますね。

ピニオンギアのシム調整

まずはここです。

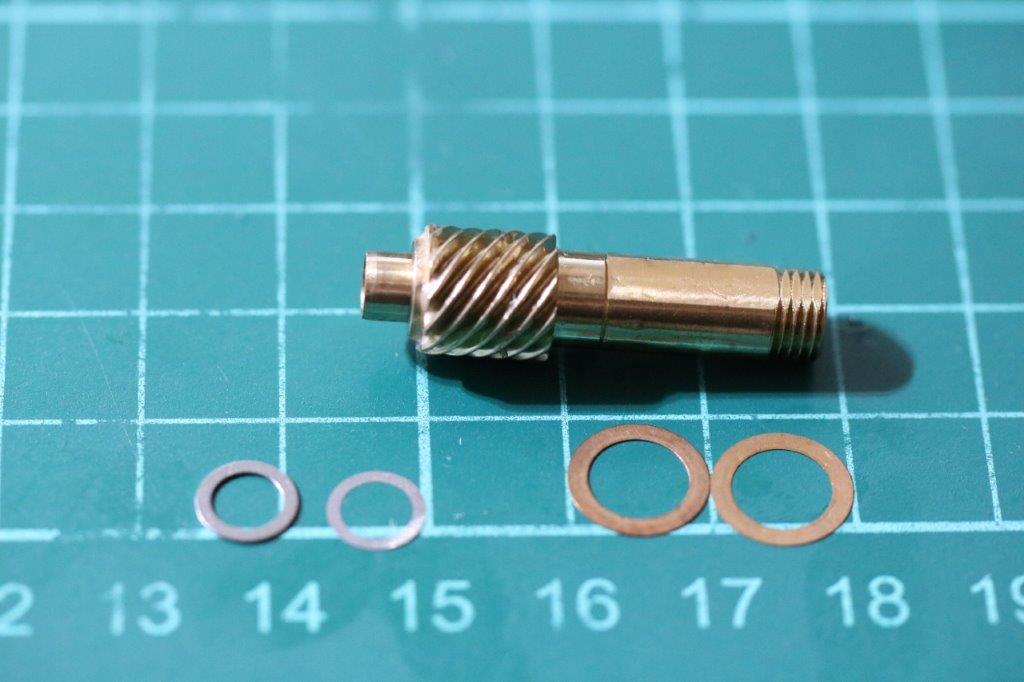

ピニオンギア下部には、通常曲げ座金(0.20mm)と平シム(0.15mm)2点入っています。

曲げ座金を抜いて、下部に平シム0.31mm分、上部には0.15mm分入れています。

なお、上下それぞれシムを入れる理由は、主に以下の2点です。

ピニオンギア下にシムを入れるとピニオンギアが上がりローターそのものも持ち上がります。その為、締めるナットのテンションにも影響します。

ローターナットのテンションが決まったら、ピニオン上部でクリアランスを調整します。今回は少し変則的で、ピニオン下のシムが少ない状態です。

ガタを取るのが目的なので、ピニオン下のシム調整で済んでしまう場合はあまり入れないケースが多いです。

今回のボディだと、少しごまかす意味合いが大きく、ピニオン下でクリアランスをすべて詰めてしまうとザラツキが余計に目立つ状態でした。

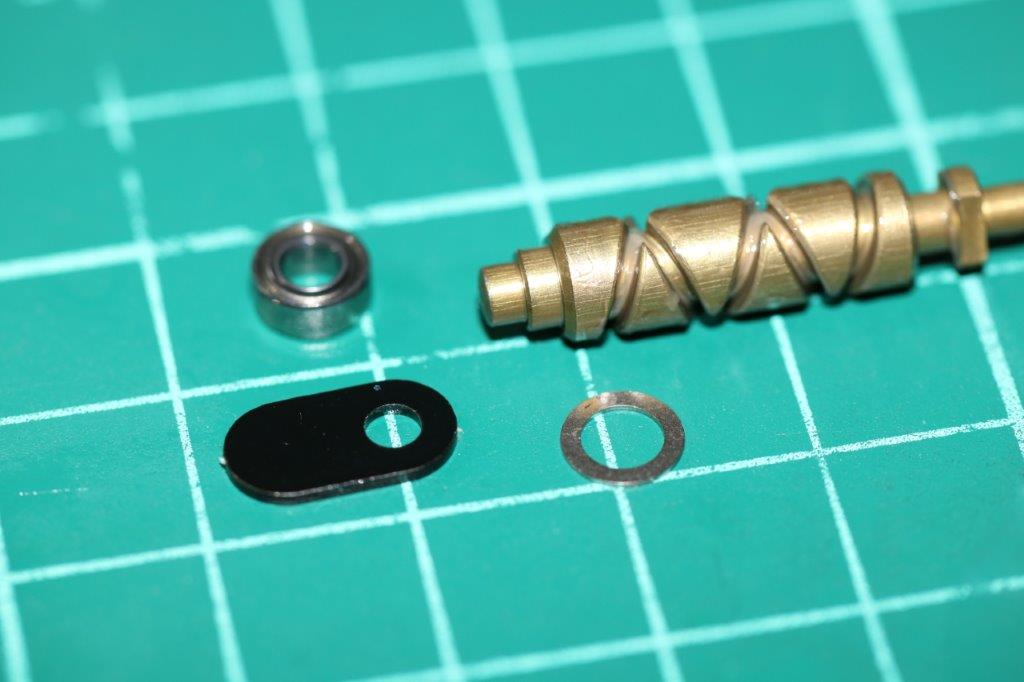

中間ギアのシム調整

ここは0.05mmの曲げ座金が入っていることが多く、その場合は0.05mm+0.01~0.03mm程度のシムを組み合わせてクリアランスをなくします。

今回は0.06mmです。

固体によっては、0.05mmプラス、0.1mmの平シムの2枚体制のケースがあります。その場合は0.1mmのシムはそのまま使用する形でOKですね。

なお、元々の曲げ座金でもそこまでフィーリングを損なうものではないですが、今回のステラはここ中間ギアの軸がぶれているか、縦のクリアランスではなくパーツ間のクリアランスが甘い可能性がありました。

ウォームシャフトのシム調整

最後にウォームシャフトのシム調整です。

純正は0.1mmの曲げ座金に0.15mmの平シムが入っていますが、0.3mmのシムに置換しています。

メインシャフトのガタツキの根本原因の箇所で、平シムに変更することでスプールの縦のガタツキを極限までなくすことが出来ます。

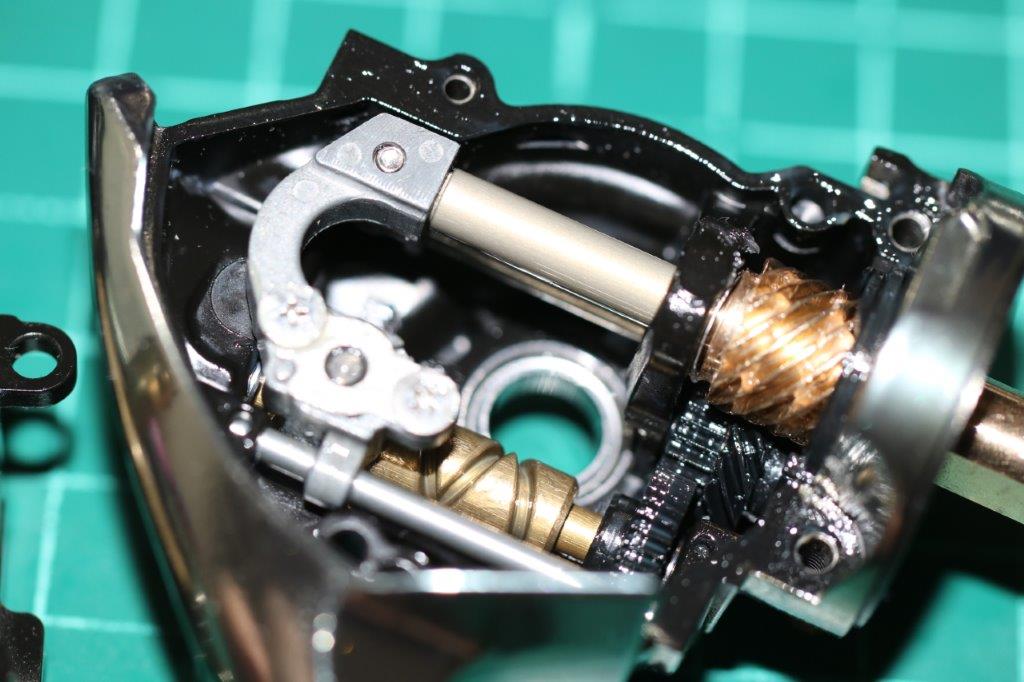

ドライブギアのシム調整

最後にドライブギアのシム調整です。

ピニオンギアのシム調整が決まれば基本的に作業時間はほとんど掛かりません。

それほどシム調整が難しいことはないのですが、

ピニオン&ドライブギアのクリアランスが決まらず、、、

どちらか0.01mm分『抜く』『入れる』

の調整を行いだすとなかなか終わらなくなってしまいますね。総じてシムをきつく入れてしまいがちな箇所でもあります。

純正戻し

今回はシムを戻して、純正とほぼ同じ組み方にしております。

グリスアップします。

先ほどから紹介しているシム調整よりも、実はチューニングで一番難しいのはケミカルの選択です。

なぜかというと、使用するグリス、オイルによってはギアがすぐにダメになったりしますし、リールの不調・不具合を蘇ったようにリカバリーしてくれるからです。

今回はベアリングは元々のものをオイルチューンのまま、その他はグリスチューンで仕上げました。

DLCラインローラー2BB(おまけ)

なお、18ステラ純正のDLCラインローラーは、すでにはずしてしまっています。

私はDLCラインローラーでも10ステラ世代のDLC2BBで仕上げております。

計量結果は0.3gほどですが、この差でもローターのフレにつながります。

しかもカラカラなりやすいです。

しかし、ラインローラーのメンテナンス性を考えると、2BB化はぜひしておきたいポイントですね。

まとめ

18ステラのハイパフォーマンスチューンの作業ポイントを紹介しました。

依頼がある分の中で、今回のようにどうしようもない個体もやはりあります。

その割合は10台に1~2台程度ありますし、中古で綺麗な個体を購入した方からのご依頼が多く、その場合はザラツキ個体である割合が高いですね。

この個体をごまかす方法はありますが、ハイパーチューンでどうにかするすべは私にはなく、個体のパフォーマンスを引き出すためのチューニングだということです。

つまり、

ハイパーチューンで組みなおすことでどういう効果があるのか、

というと、

シンプルに、

とでも言えばいいでしょうか。

パーツが良くない個体だと、仕上がりは悪くなりますし、

一方、

パーツが良い個体だと仕上がりは素晴らしいものに

なります。

詳しい内容を出来る限り記載しましたが、参考になれば幸いです。

コメント