前回は15ストラディックとの比較を行いました。

今回は15ツインパワーのオーバーホールと3BB追加のカスタマイズを紹介します。

15ツインパワーを分解するのに必要な工具

15ツインパワーですが、15ストラディックの分解に必要な工具とは少し異なります。

具体的に順番に紹介していきます。

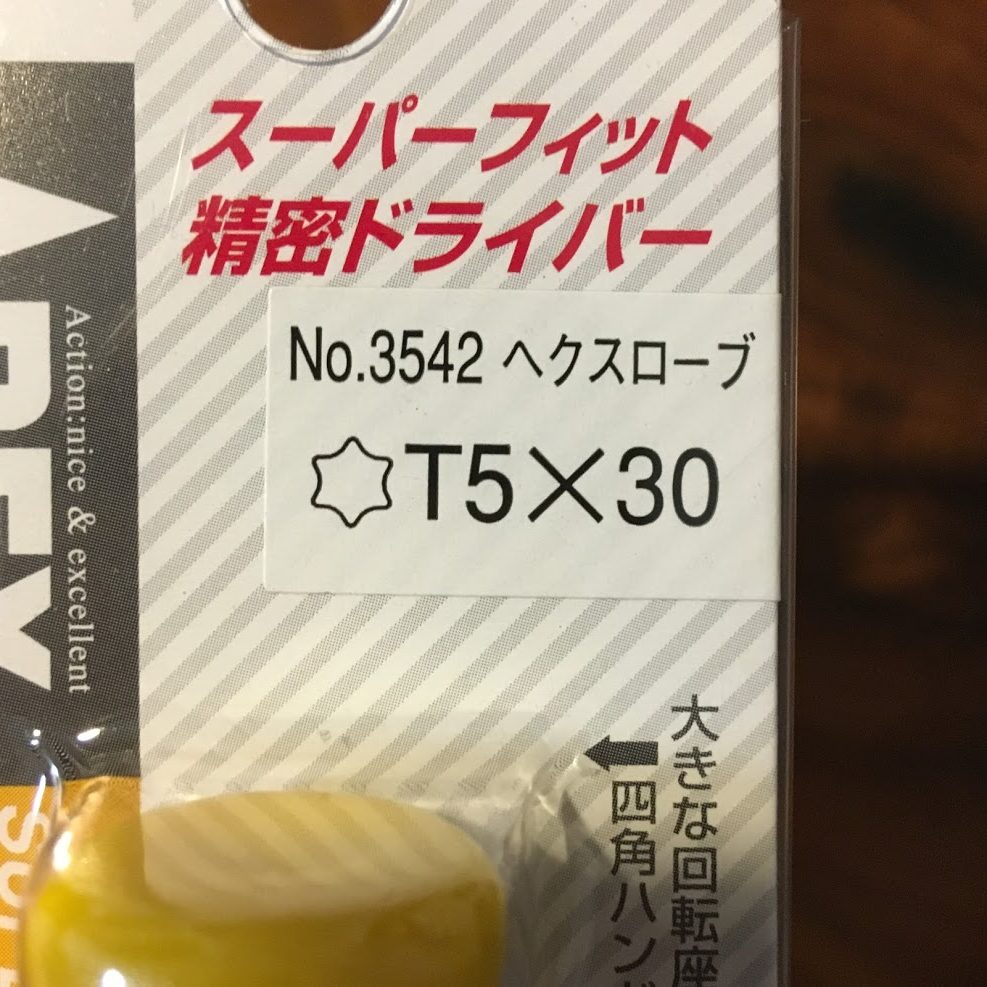

トルクスレンチ(T-5)・・・ボディカバーを外すために使用します。

トルクスレンチ(T-8)・・・アームカムとワンピースベールを分離する際に必要になります。ラインローラーの交換には必須です。

トルクスレンチ(T-10)・・・ローターとワンピースベール組を分解するときに必要です。(無理やりやればT-8、T-9でも外せますが。)

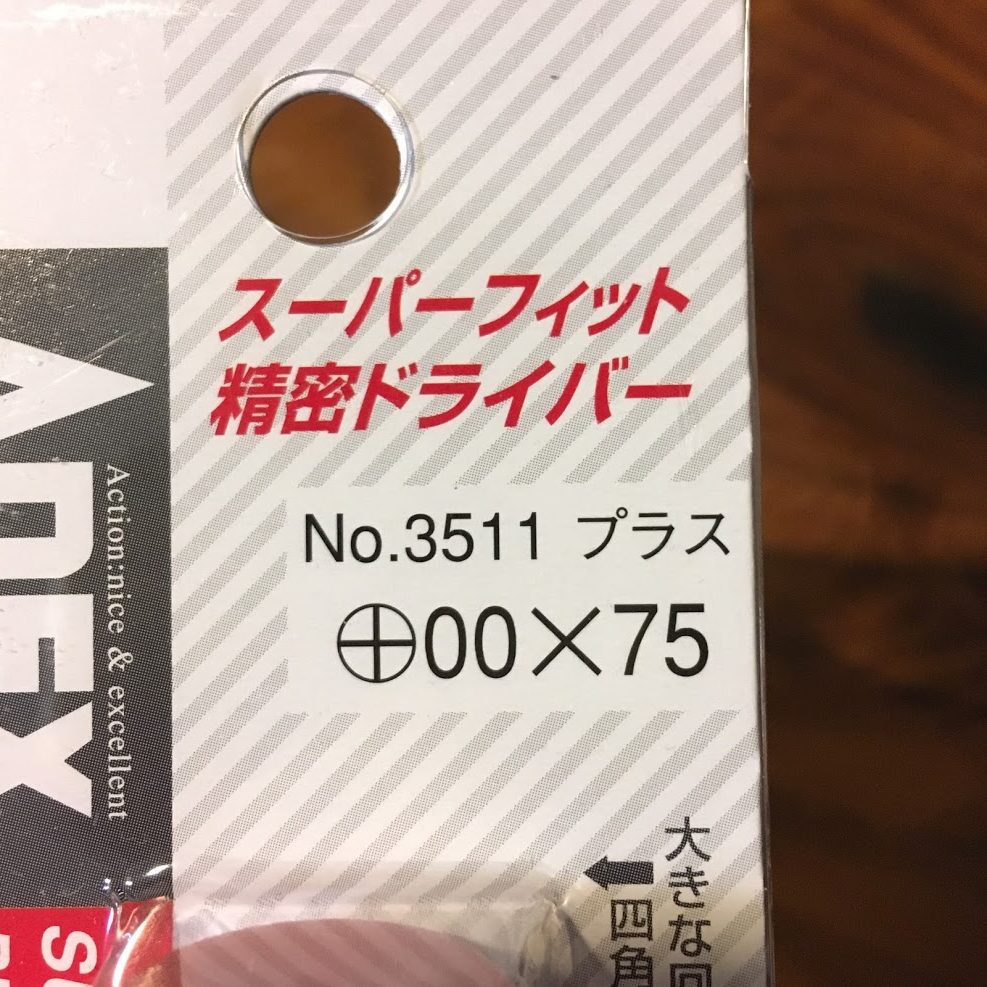

プラスドライバー00番・・・ボディーカバーはネジで固定されているのですが、そのネジはこの00番のドライバーでないと回せないです。ボディを開けるのには必須アイテムです。

プラスドライバー0番・・・1番だと大きすぎるケースが多いため、0番は持っておいた方がいいですね。

マイナスドライバー3mm・・・小さいネジをなめたくないときに使用します。

マイナスドライバー4mm・・・多用します。ボディのプラスネジもマイナスで回した方がきれいに回ります。

ローターナットを外すのに必須です。角度があるオフセットタイプが使いやすいですね。

モンキーレンチでも行けますが、ナットをなめる可能性や周辺にキズが入りやすいですね。

ストラディック系統のスピニングリールの分解に関してはこちらの記事を参考にしてください。

ボディ内部の分解と洗浄

少々ギアノイズがあるので、その点を解消するためにオーバーホールしました。

ベアリングをチェックします。

ラバーシールのベアリングです。

なお、以下がS-ダイレクトギアと呼ばれる、ピニオンギア下部のゴムによるクッションの役割です。

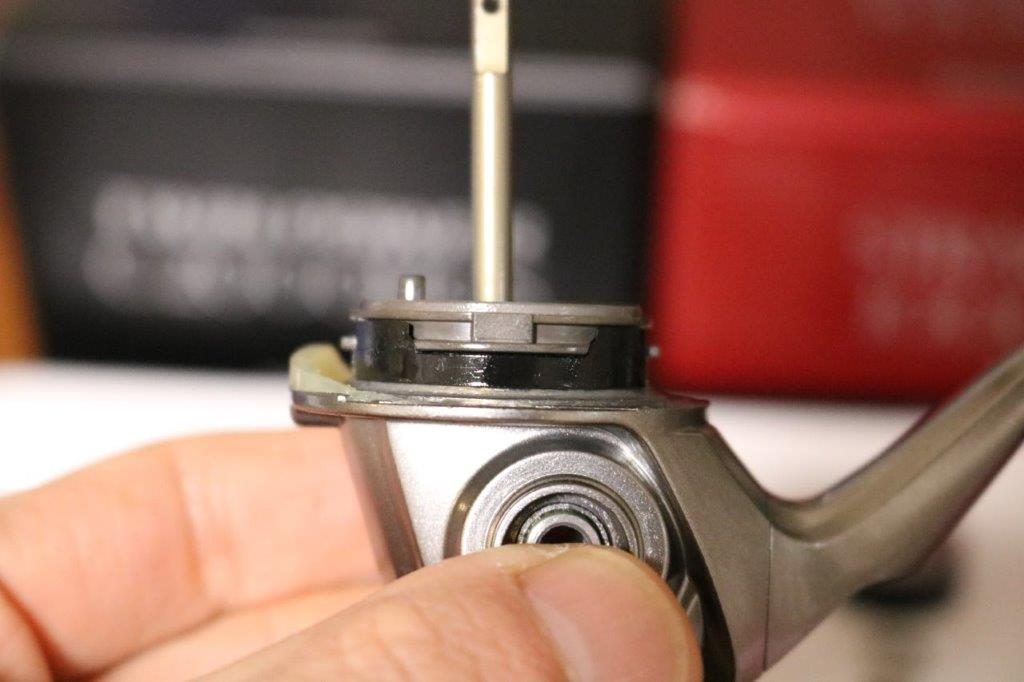

T5のレンチはここですね。

ボディカバーを取るためには、もう一つネジを緩めないといけません。

黒いゴム栓がしてあります。

ここにアネックスの00番を入れて。

このネジを緩めます。

まっすぐに入らないとネジが掛かりません。

結構何度もトライしないとドライバーの先端がネジ穴に入らないので注意してください。

無事取れると、次はボディーを開きます。

黒いカバーしているパーツを取り。

この黒いネジを4mmのマイナスドライバーで外して。

もう一か所は、3mmの方がいいかもしれません。

開いてみるとこの通り。

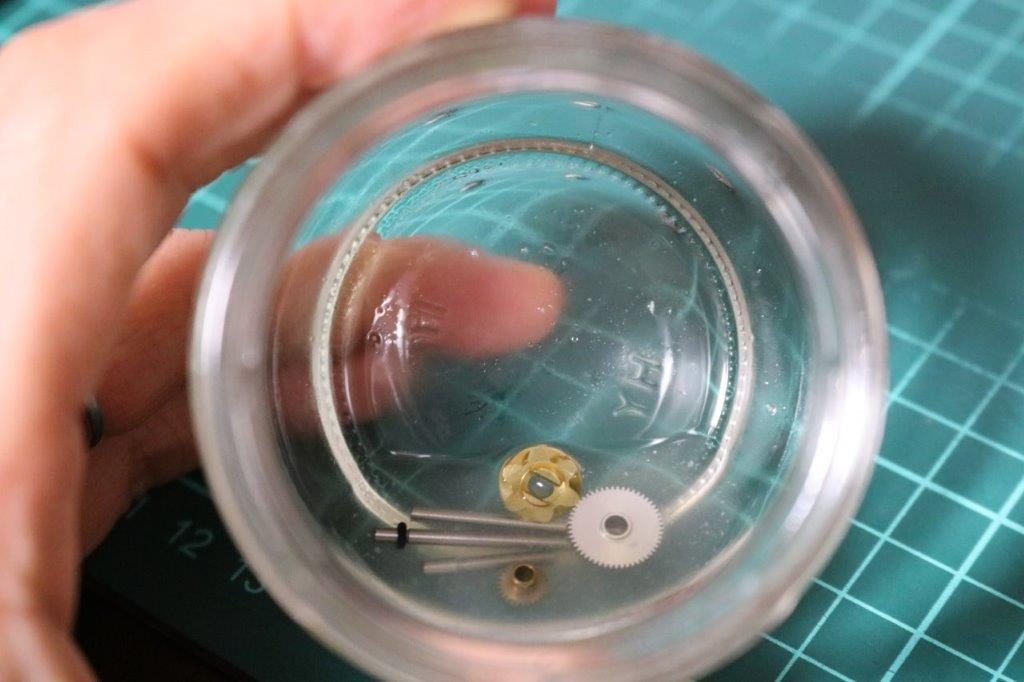

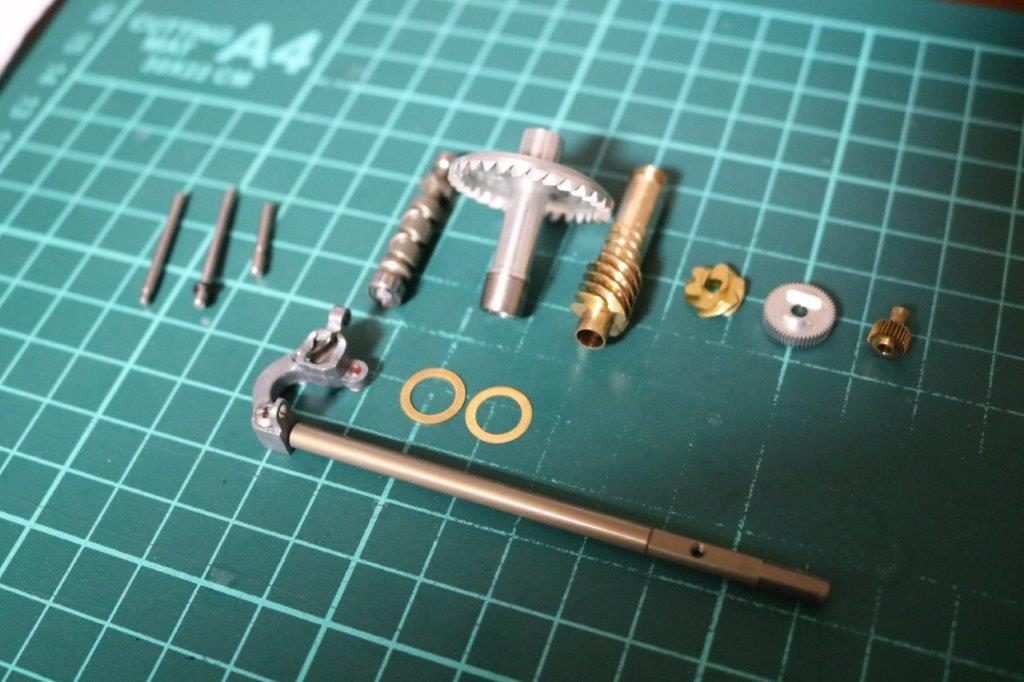

全部ばらばらに分解して。

パーツクリーナーで清掃します。

ボディに付着しているグリスは若干劣化していました。

ギア周辺の洗浄

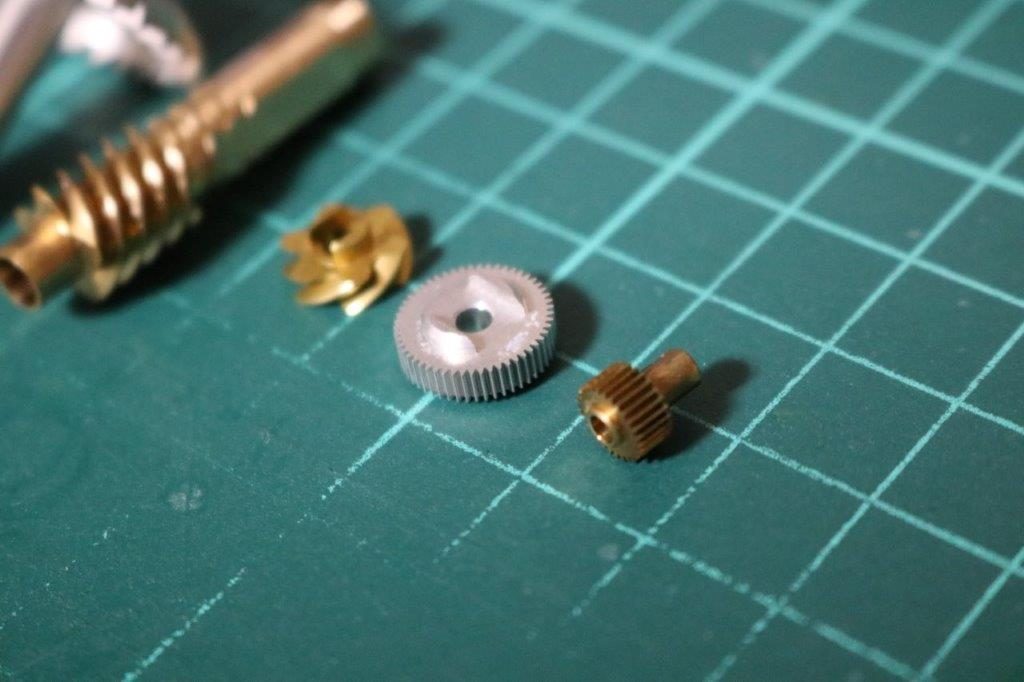

ギア周辺を洗浄です。

中間ギアやウォームシャフトギアも。

綺麗になりました。

キズも無いのでノイズの原因はここではなさそうです。

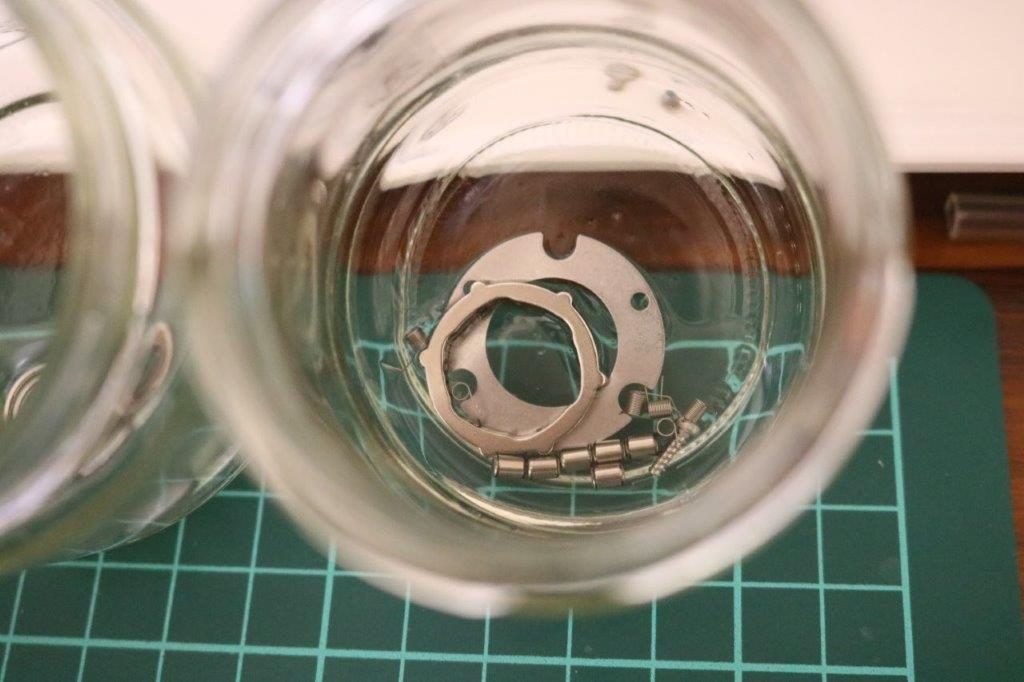

ローラークラッチの洗浄

ローラークラッチを分解して洗浄です。

ここも違和感がありませんでした。

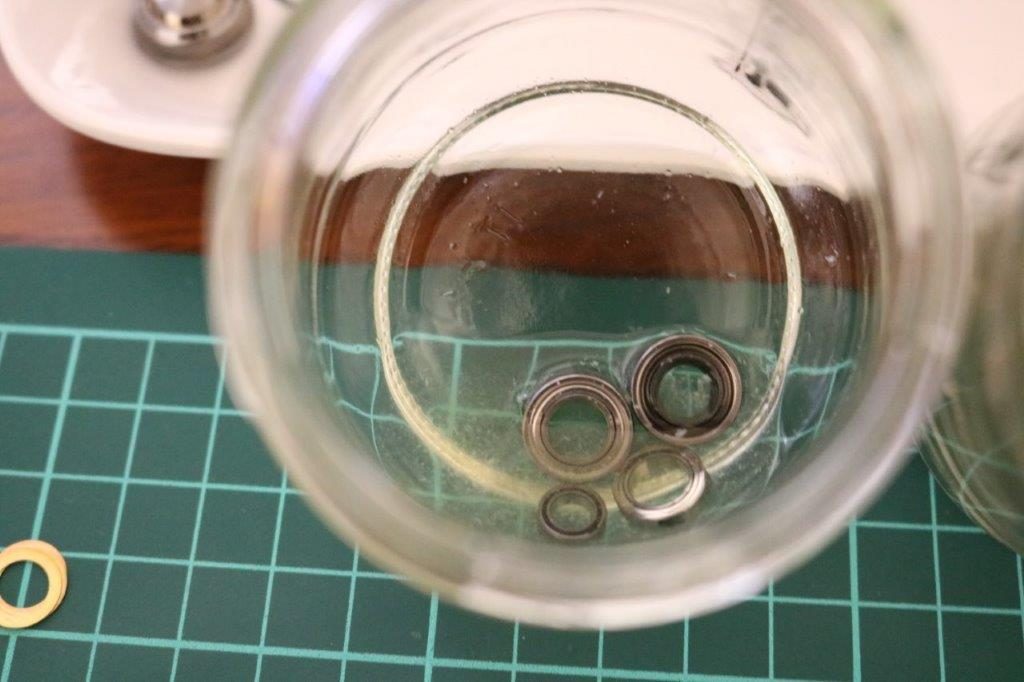

ベアリングの洗浄

ボディ内部のベアリングの洗浄です。

原因はこれでした。

フタ側のドライブギアを支えているベアリングが少しゴリゴリしていました。回転がスムーズではなかったので、フルオープンのベアリングと置換して事なきを得ました。

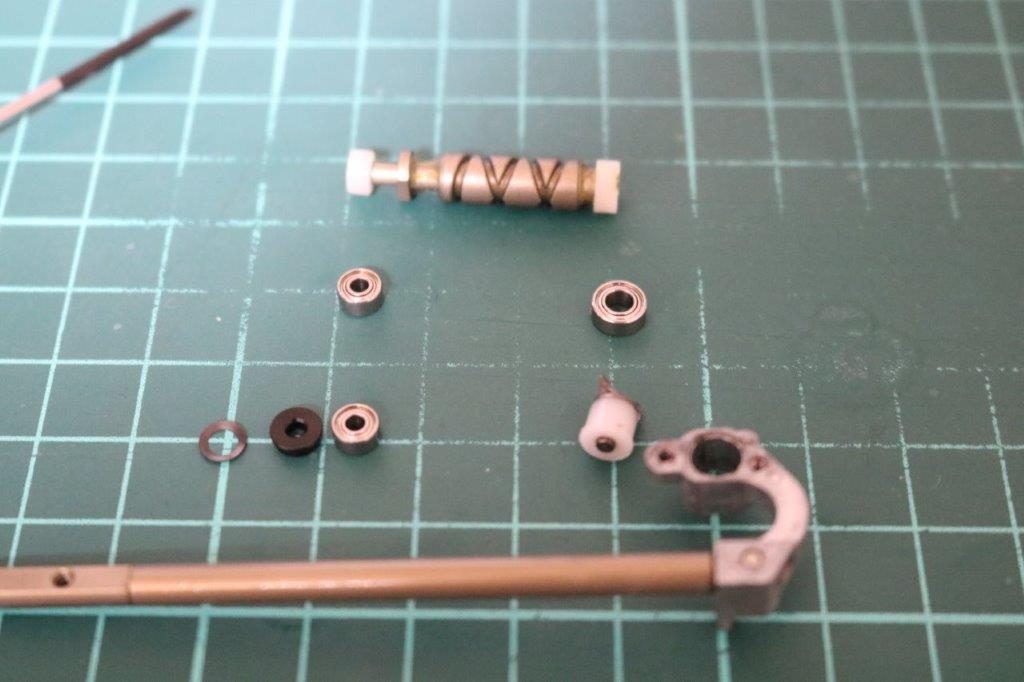

3BB化カスタム

3か所ベアリングを追加します。

まず、2か所はウォームシャフトの上下です。

3×6×2.5(mm)と2×5×2.5(mm)のベアリングをブッシュと交換するのみ。

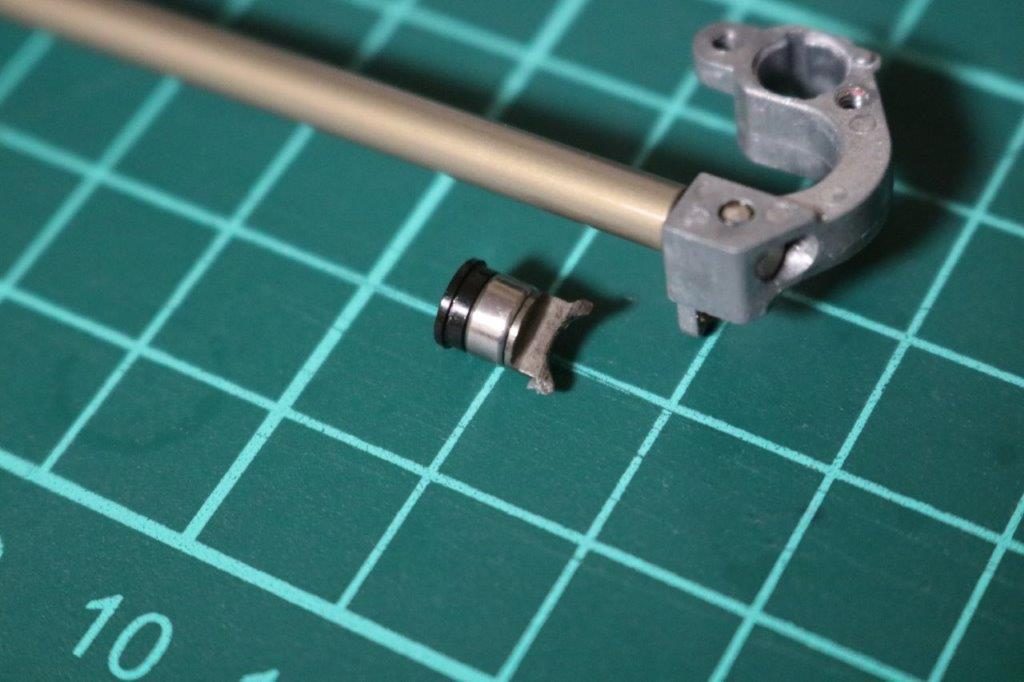

そして、もう一か所は、ウォームシャフトピンカラーを14ステラと同じ仕様に。

ベアリング2×5×2.5(mm)とウオームシャフトピンカラーの複合パターンです。

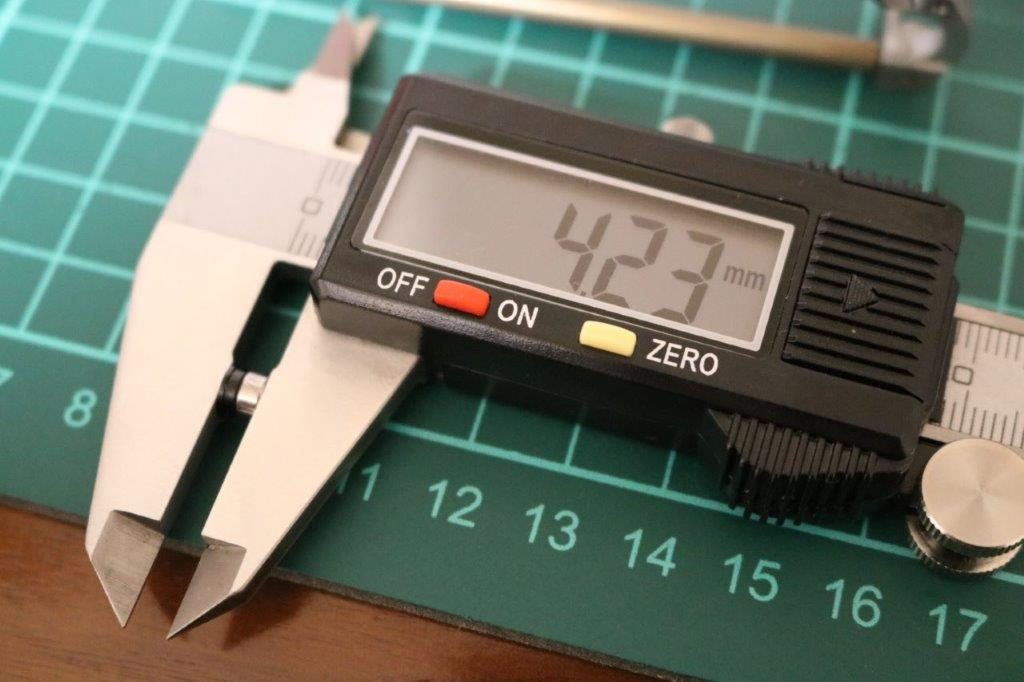

通常のカラーは4.25mmの厚みでした。

2.5mmのベアリング+14ステラのウォームシャフトピンカラーを合わせると、4.23mmとなり、厚みはこれでOK。

具体的には、

14ステラC2000S(短縮コード: 03239)

ウォームシャフトピンカラー 14STL2500 WSピンカラー(96番)

この黒いやつを組んで完了です。

組み上げ

手順は分解の真逆ですね。

ドライブギア、ピニオンギアはDG6かDG13ですね。

中間ギア等は、緩めのグリスか、オイルでもまあ、問題ないと思います。

ベアリングはオイルですね。

1.足つきボディの奥にベアリングを装着します。

2.ウォームシャフトギアと中間ギアをセットして、下からウォームシャフトを差し込みます。

3.そして、メインシャフトも下から差し込み、摺動子ガイドで固定し、ピニオンギア下のベアリング、ゴムリング、ピニオンギア、ベアリングの順に上から入れます。

ハンドルのガタツキが少しあったので、0.05mmのシムを追加して、0.40mmから。

0.45mmの厚みへ。

ドライブギアを入れて蓋をします。

上記の通り、オープンベアリングが見えると思います。

フタ側に装着するベアリングですが、ネジで固定するのをお忘れなく。

なお、ボディガードをつける前に、グリスアップを忘れず。

そして、メインシャフトには、ナスカルブを添付。

組み上げ完了です。

ベアリングのざらつきの原因

おそらく、左ハンドルで使用していたみたいなので、

ハンドルとボディの隙間から水が浸入した結果、水が潮が少し固着してざらつきが発生した

と思われます。

まとめ

ベアリングの交換でギアノイズは低減しました。

しかし、実は再度分解調整しています。

ロッドが好感度だったので、ローターのブレを拾い、別のノイズが発生。

原因は、ローラークラッチのセンター出しのミスしていました。

かなりシビアな調整が必要なんですが、セッティングがバッチリ決まると何とも言えぬ使い心地ですね。

今回のオーバーホールと改造は無事成功しました。

なお、一昨日、

アジング専用機にする為、ヘッジホッグスタジオさんへ発注していた16ヴァンキッシュ1000PGSのギア類が届きました。

次回は、16バンキッシュのパーツへの置換による15ツインパワーPG化カスタムを紹介します。

コメント