前回に引き続き15ツインパワーと20ツインパワーの比較、ボディ全分解して内部構造の比較を行います。

では早速・・・

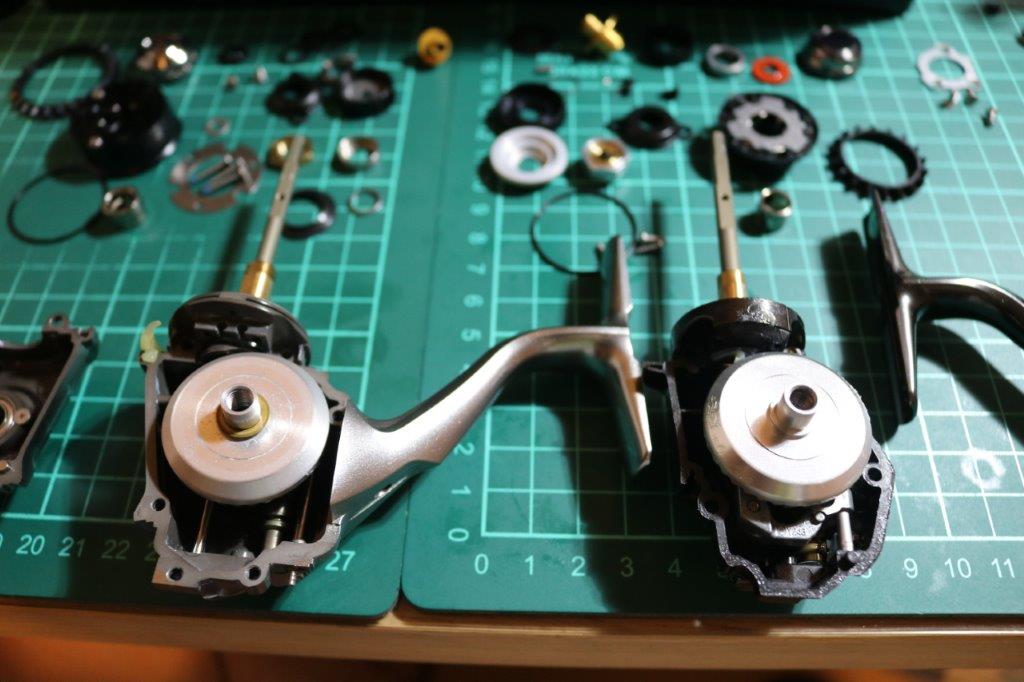

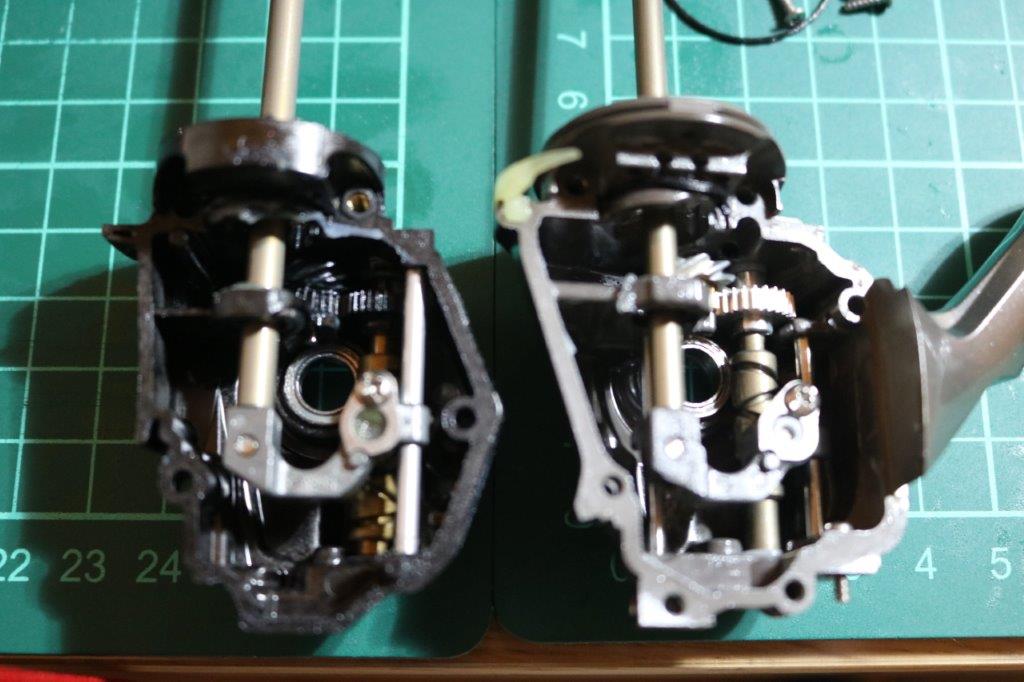

※前回同様、以降のパーツが並んだ写真の場合ですが、特に説明がない限りは左側に15ツインパワー、右側に20ツインパワーにて撮影しております。

ボディ内部

ボディを開きました。

非常にパーツ点数が多いです。

ボディもまだばらしていないのですが、2台同時だとスペースをかなり取りますね。

なぜギアボックスがCI4+なのか?

15ツインパワーはボディ側にリールフットがあり、20ツインパワーはギアボックスのみとなりました。

その為、15ツインパワーはフタのみ、20ツインパワーは足つきフタになります。

おそらく理由は2点あります。

リールフット部は人と接点になるので、金属素材でコンタクトすることで感度が上がります。

加えて、負荷がかかると撓む(タワム)ことで巻き感に影響が出やすくなり、強度不安にも繋がる。(→時折リールフットが折れるケースもあるようです。)

あくまで仮説ですが、ボディ部を樹脂にする理由は、リールフットを金属製にすることが大前提なんですよね。

シルキーな巻き心地の正体は?

なお、シルキーな巻き心地はグリスにあります。

つまり、。ベアリングのグリスがなめらかさを保持しているようです。

仮にベアリングをオイルチューンにすると少し擦れた感じが発生します。長期利用でグリスが緩んでくるとノイズを拾うのはそのせいですね。

特に番手が大きいリールだと重めのルアーを使用することが多くなり、使用期間が長くなると巻き心地はどうしてもざらつきやがたつきが生まれがちです。

調整でそのようなガタツキはとれるのですが、経年使用によってどうしても避けらない現象です。

また、浸水対策の為かシーリングのグリスがべったりでした。

よく『アタリ個体』という表現がありますが、

それは、

『組付けが非常によく、経年使用によって絶妙なクリアランスに』

仕上がった状態になります。

若干きつめに設定された状態で一定期間(週1を半年程度とか)使用した個体等は、非常に精巧な巻き心地になることがあるようです。

しかし、半プラ(CI4+)ボディの場合は、どうしてもボディ自体が撓む(タワム)ので、ギアやその他パーツが精密に噛み合ったあの『かっちりとした感覚』が損なわれているようにも感じます。そのことが今回の半プラボディへの評価があまり良くないことに繋がっているように感じますね。

ギア・駆動部の違い

一方、ドライブギアへのグリス量は少ないような気もします。

軸の部分に少し違いが認められますが、歯の数や形状等は全く同じようです。

そしてピニオンギアは15ツインパワーと20ツインパワーで長さが異なります。後ほど詳しく紹介します。

以下写真ですが、左側に20ツインパワーのボディ、右側に15ツインパワーの足つきボディを置きました。

中身はほとんど変わらないような構成ですが、20ツインパワーの摺動子ガイドは1本のみ。細かい点ではありますが、素材も少し異なります。

一方15ツインパワーは摺動子ガイドが奥まって2本で、恐らくステンレス製。

20ツインパワーはメインシャフトに平行して1本で、こちらはアルミニウム製のようです。

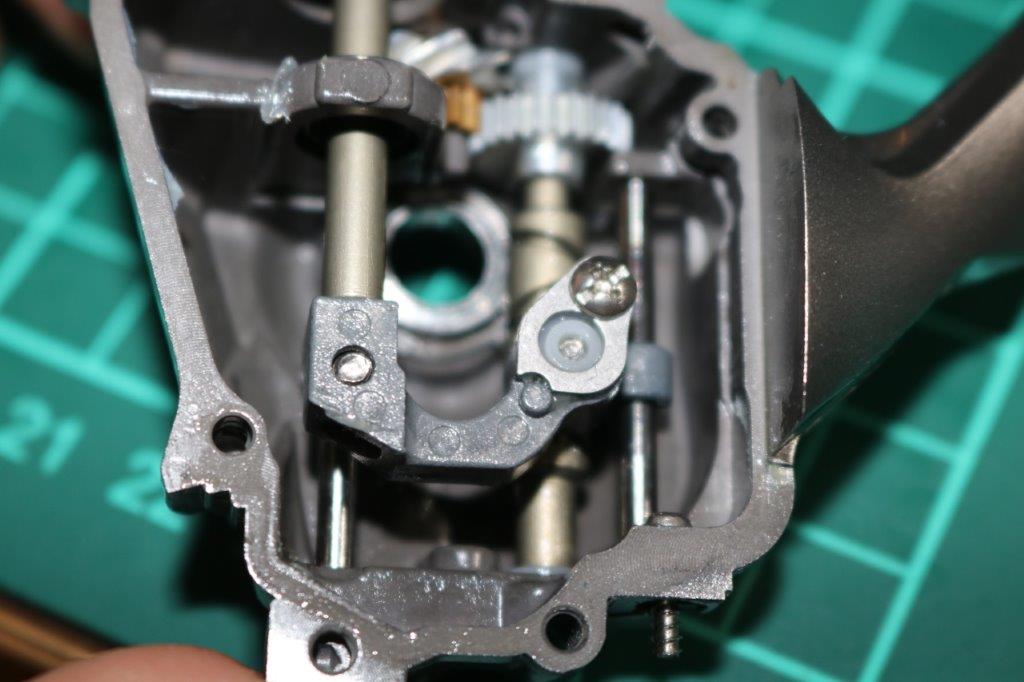

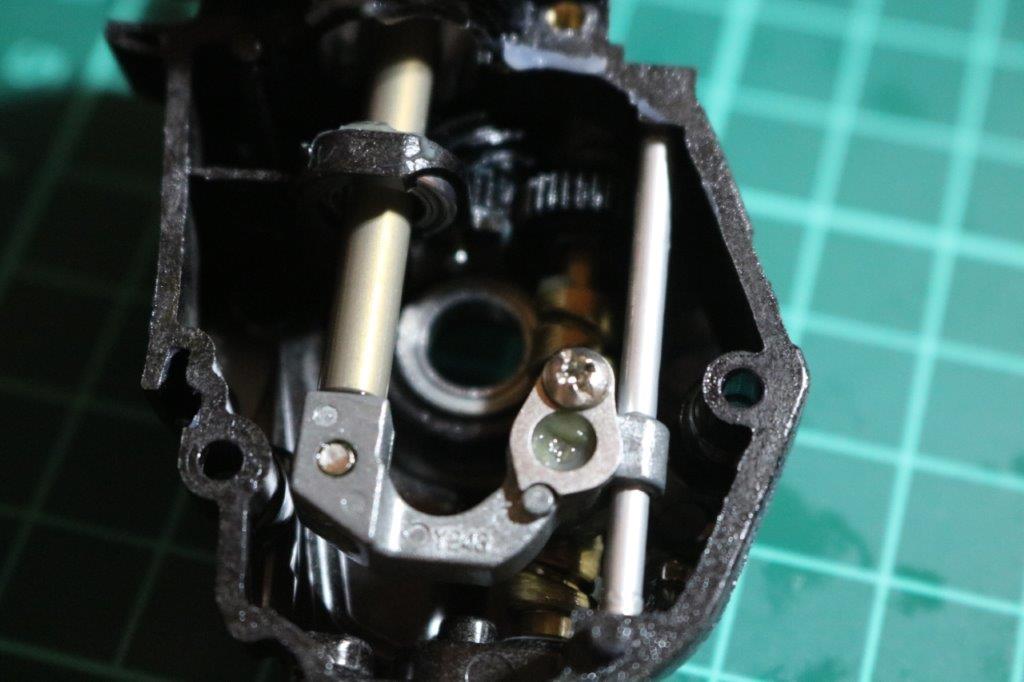

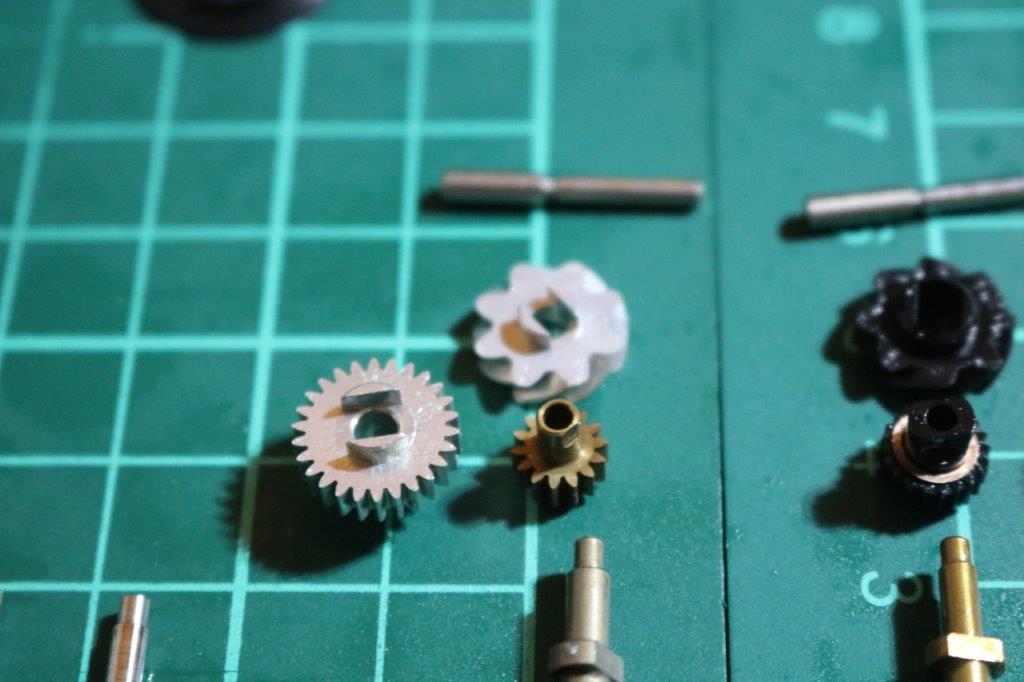

その他中間ギア等の違いは、以下の写真の通り。

中間ギア軸と呼ばれる短いシャフトが恐らく同一ですが、その他はすべて違う設計で、15ツインパワー、20ツインパワーの世代を超えて互換性が無い状態。

細かい形状が違うので、流用出来ないんです。仮に20ツインパワーのマイクロモジュールギアを移植しようにも、15ツインパワーとはボディの金型が違うので全く入らない。

素材も15ツインパワーは強度重視のブラス製かアルミ製だと思いますが、

20ツインパワーはブラックのアルマイト加工だと思います。

ウォームシャフトでさえ、径を変えて入れ替えが出来ない様に設計し直しているようです。

ギアとその構造について

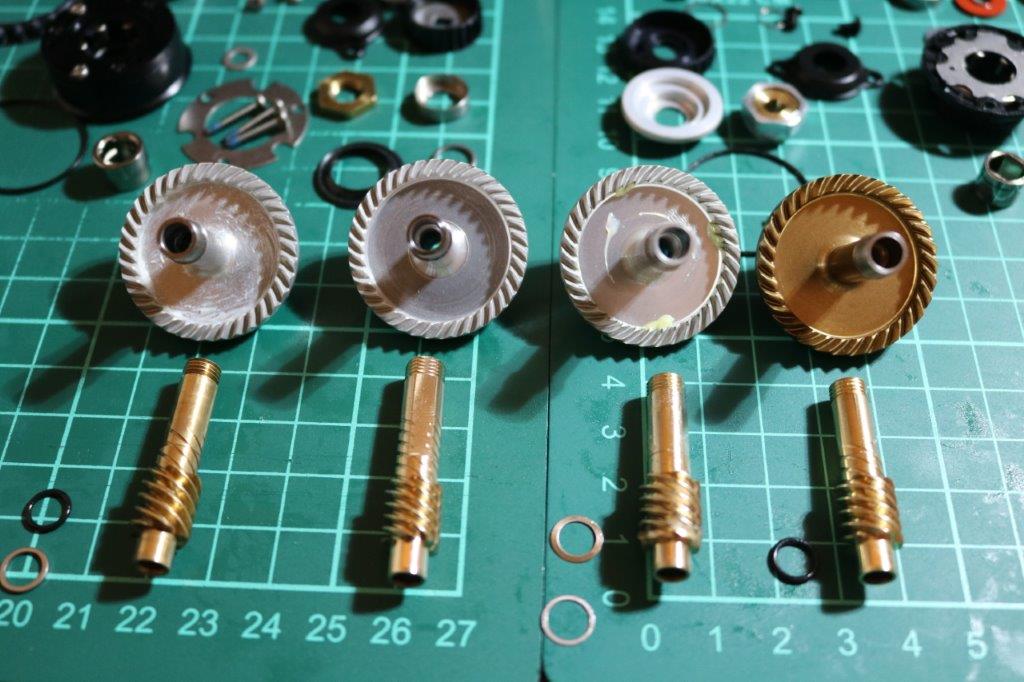

ではドライブギアとピニオンギアの比較です。

ちょうど予備でギアがいくつかあるので並べてみました。

左から、

15ツインパワー3000HGM、17ツインパワーXD4000XG、20ツインパワー4000MHG、14ステラ4000XGの4種類です。

ドライブギアの歯数とピニオンギアの歯数とのギア比ですが、以下の通りとなります。

ドライブギア単体で見ると、15ツインパワー3000HGMのギア比5.8と20ツインパワー4000MHGはそれぞれ計上と歯数が一致するので流用可能です。

14ステラ4000XGのドライブギア(31枚)ですが、17ツインパワー4000XG、20ツインパワー4000XGとは歯数が37枚となる為、流用不可のようです。

一方、ピニオンギアですが、

対比としては、15ツインパワー3000HGMは番手が特殊なので除いたとして、17ツインパワーXD4000XG、20ツインパワー4000MHG、14ステラ4000XGを見ると。

14ステラと20ツインパワーが同一の長さに。

左側が20ツインパワーで、右側が14ステラ。

全体の長さが同じで、下部ベアリングが入る所に、Sダイレクトギアと呼ばれるパッキンをシムを加えれば、形状が同一になります。

しかし、ピニオンギアの歯数が5枚に対し、6枚の為そのまま組み換えは不可能。

4000番台のドライブギアと一緒に変えても、中間ギアLが合わず、14ステラの中間ギアは流用出来ない為、14ステラのギアを流用することは不可能。

細かい開発による、絶妙なパーツ構成と配置ですね。

後編まとめ

色々とみていきましたが、

今回の20ツインパワーは、やはり15ツインパワーとはコンセプトが別物と考えた方がよさそうです。

個人的には不満はないですが、今後ステラの独自性が強くなる内容でした。。

20ツインパワーや19ヴァンキッシュのパーツを19ストラディックに流用出来ちゃうので、それ自体はいいのですが、中間層のスペックがより小刻みになるので、中級機については選ぶポイントがわかりづらくなりました。

20ツインパワーはカスタムできる余地もほぼなさそうな仕上がり ではありますが・・・。

次回金属ローターの分解による比較と検証、20ツインパワーのウォームシャフトベアリング追加カスタムを紹介します。

コメント